在食品科学与营养研究领域,信息来源的可靠性至关重要。面对大量以“科学”名义传播的伪科学内容,研究人员与消费者需具备辨别能力,以确保所获取的信息真实可信,从而保障研究质量与公众健康认知。

掠夺性期刊的严重问题

据研究显示,全球约五分之一的科研成果发表在掠夺性期刊上,年均文章数量接近50万篇,相关支出估计高达7500万至1亿美元。

这类期刊的研究通常未经过严格的同行评审,尽管不一定都是伪科学,但缺乏对研究质量与结论可信度的审查机制。结果是,任何读者或研究者都可能在网络上接触到质量存疑的信息。

掠夺性期刊因此成为伪科学的传播渠道,不仅在学术界造成误导,还可能削弱公众对科研成果的信任。

IFIS Publishing前信息素养与推广高级经理Carol Hollier指出:“这是学术传播领域一个巨大且长期存在的问题。”

如何识别并规避伪科学

美国现任爱荷华大学科学参考与推广馆员的Hollier,在今年由EBSCO与IFIS联合举办的网络研讨会上,分享了食品行业研究人员与学生如何识别并规避伪科学信息。

首先需了解问题本质。科罗拉多大学图书馆员Jeffrey Beale最早提出“掠夺性期刊”这一术语。该现象借助开放获取(Open Access)出版模式的兴起而迅速扩散。

Simon Linacre在2022年出版的《掠夺效应》一书中,将掠夺性期刊定义为:“具有欺骗性且常为虚假期刊,伪装成合法的同行评审期刊,利用开放获取模式并通过误导手段诱导投稿,从而影响学术界。”

虽然许多开放获取期刊是合法的,但Hollier指出,掠夺性期刊正是利用从纸质出版向开放获取转型过程中暴露出的漏洞而迅速发展。

这类期刊也被称为伪期刊、假期刊、欺诈期刊或空壳期刊。与此同时,学术信息市场还出现了掠夺性会议、掠夺性图书与掠夺性知识库等现象。

掠夺性期刊如何利用开放获取模式?

传统出版模式下,期刊由图书馆订阅或个人付费阅读。而开放获取则颠覆了这一模式:文章经同行评审后,由作者、机构或资助方支付出版费用,最终免费向公众开放。

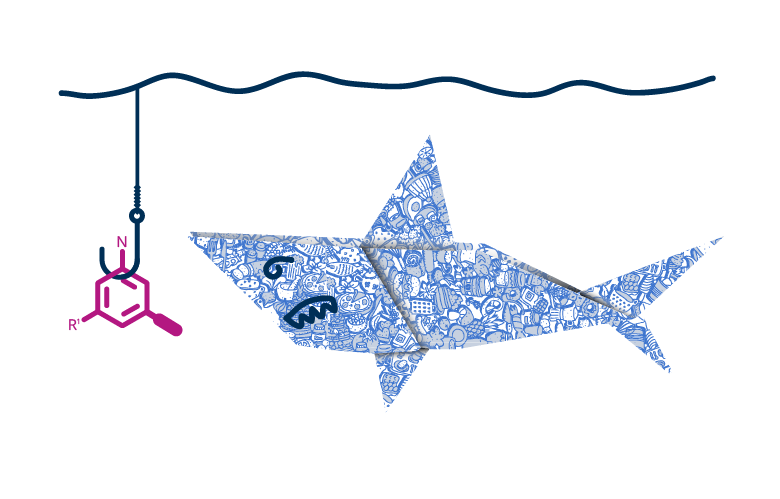

掠夺性期刊则利用这一机制,在缺乏编辑审查的情况下接受文章,仅为收取出版费用。

如何辨别掠夺性期刊?

以下六个特征可帮助研究人员与学生识别掠夺性期刊。单一特征未必构成判断依据,但若同时具备多个特征,则需谨慎引用:

- 同行评审机制不透明

若期刊声称有同行评审但未说明筛选流程,或承诺一周内快速审稿,甚至提供加速服务以收取更高费用,需警惕。 - 编辑委员会成员身份存疑

有些期刊未经同意列出编辑成员,或成员与所列机构无关联,甚至跨领域任职,缺乏专业性。 - 虚假机构关联

宣称与知名机构或组织有关联但无实际授权,是误导读者的典型手法。 - 伪造数据库收录信息

通过模仿合法期刊名称,误导用户认为其已被权威数据库收录。 - 虚假影响因子

伪期刊常以高影响因子自诩,但真正合法的影响因子仅由Clarivate Analytics发布的《期刊影响因子》(JIF)提供。 - 地址信息不实

多数掠夺性期刊未提供地址,或地址与网站人员信息不符。可通过Google地图验证邮政编码的真实性。

综合判断,避免误入伪科学陷阱

Hollier强调,不能仅凭单一特征判断期刊是否掠夺性,而应综合多个因素进行评估。

研究人员与学生可通过使用可信资源,如FSTA数据库或FSTA with Full Text,来确保所引用的文献来源可靠。

由IFIS Publishing出版的FSTA数据库,由食品科学专家团队负责内容筛选。每本期刊均需通过严格的60项掠夺性检查标准,确保为用户提供可信赖的科学信息。